Ho conosciuto il razzismo negli anni Ottanta che Netflix non mostra.

In Ohio ho visto morire il sogno americano, assieme a una generazione di disillusi.

A Crosby, nel Maine, sono passato a trovare un'insegnante in pensione: mi ha insegnato tantissimo.

10. Un'amicizia, di Silvia Avallone: In un nostalgico amarcord, un'autrice al suo meglio ci conduce alla scoperta dei dissapori tra Elisa e Beatrice. Empatica, vuol bene alle sue ragazze. E noi non possiamo che fare altrettanto, in un romanzo generazionale che avrei voluto non finisse più.

9. La casa sul lago, di David James Poissant: Non esistono famiglie felici. Per fortuna. Quando ci perderemmo se non avessimo da leggere di recriminazioni e dissapori? Infelici a modo loro, gli Starling popolano un quadretto in cui mi sono immedesimato fino a perdermi.

8. Cinzia, di Leo Ortolani: Una ragazza transgender s'innamora di un etero. Si può cambiare per gli altri? Ci si può tradire? Sfacciatamente arcobaleno, questa graphic novel racconta in pillole la forma d'amore più rivoluzionaria e salvifica: quella verso sé stessi.

7. Tre piani, di Eshkol Nevo: Una storia così generosa da contenerne tre. Ognuna legata a un piano di un condominio medio-borghese; ognuna legata agli stadi dell'anima secondo Freud – Es, Io, Super io. Tu in quale alloggi? E, soprattutto, come ci vivi?

6. Uomini di poca fede, di Nickolas Butler: Pur ispirandosi a una brutta vicenda di cronaca, Butler confeziona il solito romanzo bellissimo. Sulle diverse accezioni della parola gregge, sugli struggenti gesti di opposizione della gente comunque, su momenti perfetti in cui sarebbe splendido stabilirsi vita natural durante.

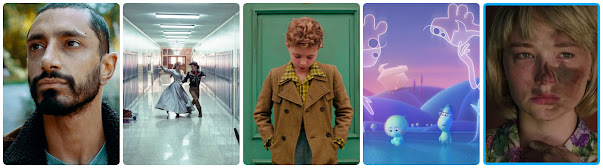

5. Il colibrì, di Sandro Veronesi: Il senso della vita spiegato da un uccellino in equilibrio su un filo del telefono. Qui e lì potrebbe somiglia a una specie di via crucis, invece è un volo che mi ha rubato il fiato. Se dovessi fare un tatuaggio – il secondo –, sarebbe proprio un colibrì: il mio nuovo animale guida.

4. Olive Kitteridge, di Elizabeth Strout: Le ho scritto una lettera, l'ho rivista nella miniserie HBO, poi l'ho ritrovata in un seguito attesissimo. Un'insegnante non smette di insegnare neanche in pensione. E io, grazie a una protagonista burbera ma tenerissima, non smetto di imparare. Conoscere Olive è stata la cosa migliore che mi sia capitata quest'anno.

3. Ohio, di Stephen Markley: Uno spettacolare rompicapo emotivo su ciò che ci unisce e su ciò che ci divide. Venirne a capo è stato impegnativo. Ma a fine lettura, grazie alla visione di insieme, mi sono accorto della bellezza della vista. Affacciava sul grigio di un sobborgo rurale-industriale. Squallido, ma da immortalare

2. L'estate che sciolse ogni cosa, di Tiffany McDaniel: Un'autrice che suona soave anche nella tragedia. Con lei i miti crollano con grazia, la fine del sogno americano è un incantevole tramonto, l'inferno è un lungo corridoio lungo di porte infuocate. Credendo di conoscere già il buio oltre la siepe, ero impreparato all'abisso oltre i campi di colza.

1. L'isola di Arturo, di Elsa Morante: Un intramontabile romanzo di formazione sulla fine dell'estate della vita – ossia l'infanzia – e dei falsi miti. Il risveglio da un'illusione lunga una fiaba, che ci mette faccia a faccia con le promesse infrante, il piacere fugace del sesso, la fallibilità dei genitori. A giusta ragione, è il preferito di molti lettori: sarà così anche per me.