Lei, sorridente e con una messa in piega inappuntabile, è la classica mogliettina pronta ad accogliere gli ospiti alla porta. Lui, impiegato sottopagato, si dedica a testa bassa al lavoro d'ufficio ma nasconde un'identità segreta. Lei strega potentissima, lui robot dal cuore d'oro, sono moglie e marito su uno sfondo saltato fuori dagli anni Cinquanta. Cosa hanno da spartire Wanda e Visione – due degli eroi più amati della squadra degli Avangers – con quelle sitcom senza tempo in stile Vita da strega? Cosa ho da spartire io, ancora, nemico giurato delle produzioni Marvel, con la serie più attesa e chiacchierata dei fumetti? Bene a conoscenza degli eventi del MCU grazie agli spoiler frequentissimi di amici e parenti, ho approcciato la serie in nove episodi senza confusione. Perché questo sacrificio? Gli stessi amici e parenti mi dicevano di vincere il pregiudizio e di gettarmi a capofitto in questo esperimento metatelevisivo senza precedenti. Man mano che la famiglia dei protagonisti si amplia – nascono due gemelli; la vicina di casa, Agnes, diventa una presenza fissa –, la serie cambia aspetto. Si avanza dagli anni Cinquanta ai Duemila, passando da Genitori in blue jeans a Malcolm in the Middle. Quale stregoneria è mai questa? Cosa succede nella cittadina di Eastview, protetta da una barriera impenetrabile e da leggi tutte sue? Inutile spendere parole di troppo, gli spoiler sarebbero dietro l'angolo. Tra omaggio luccicante e immancabile thriller a tinte action, WandaVision non è forse il capolavoro di cui si è letto qui e lì – sono troppi i buchi di sceneggiatura e l'epilogo, chiassoso, non mi è all'altezza della raffinatezza del resto –, ma resta in ogni caso una serie deliziosa. È l'anello di congiunzione tra il cinecomic e il film d'autore. È il ritratto sovrumano del più umano dei drammi, ossia l'elaborazione del lutto. È la consacrazione di Elizabeth Olsen, interprete splendida e versatile, accompagnata dal più dimenticabile Paul Bettany. È, sopratutto, uno spassionato atto d'amore verso l'amore e le serie TV: che, ora come non mai, ci salvano dai conflitti, dall'isolamento e, qualche volta, perfino dai noi stessi. (7,5)

sabato 10 aprile 2021

Sulla bocca di tutti: WandaVision | It's a Sin | Speravo de morì prima

venerdì 5 febbraio 2021

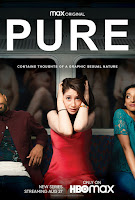

Let's talk about sex: Pure | Bonding S02 | Big Mouth S04

Marnie pensa al sesso. In continuazione. A occhi aperti e chiusi, immagina di vedere attorno a sé ventri, capezzoli, sederi; incesti, amplessi, ammucchiate anti-Covid. È una sex addicted come Michael Fassbender in Shame? È etero, omo, o forse bisessuale? Quelli che la tormentano sono le classiche paturnie di un disturbo ossessivo-compulsivo? Venticinquenne, protagonista di una logorante lotta contro sé stessa, la giovane sbriga lavori saltuari, alza troppo il gomito, vive a scrocco a casa di un'amica londinese. Inquieta e fuori posto, con i frequenti sguardi in camera del primo episodio e la sua bellezza tutta contemporanea, ricorda perfino un po' l'iconica Fleabag. Possibile mai che una serie così fresca, così pionieristica, sia stata subito cancellata in patria? Possibile che dovessimo affidarci a RaiPlay – solitamente molto pudico – per goderci il romanzo di formazione di una presunta pornomane? A dispetto dell'originalità dell'incipit, Pure esaurisce presto le sue carte vincenti. All'inizio prontissimo a farvi scoprire una chicca nascosta, di episodio in episodio ho iniziato purtroppo ad avvertire una certa insofferenza verso i comprimari – l'amico dongiovanni in astinenza, la collega lesbica, il coinquilino sexy –, inseriti soltanto per ampliare il minutaggio. Episodi più brevi avrebbero giovato, insieme ai riflettori puntati solamente sul talento comico di Charly Clive: Pure funziona a meraviglia quando c'è lei in scena, ma si perde poi nei mari di sbadigli delle sottotrame superflue. Insomma, lungi da me piangerne la prematura cancellazione: ben venga però un prodotto così, per rassicurare tutti gli spettatori in crisi per via della loro sessualità. Ci qualificano le nostre azioni; non i nostri pensieri – peccaminosi. (6,5)