Ci

sono i film per l'infanzia, e poi c'è Mrs Doubtfire.

Il film per l'infanzia. Con Robin Williams che, quando i miei non

erano in casa, mi faceva da baby-sitter. Guai se i miei dicevano che

io e mio fratello avevamo bisogno di una tata, come i figli

piagnucolosi dei nostri vicini. Ma guai ad ammettere che io avevo un

po' di preoccupazione a stare da solo. Mamma ho perso

l'aereo – altra commedia,

altro Columbus – insegnava ai genitori a non scordare i figli in

città e a non lasciare entrare estranei in casa. Chi non conosci ha

brutte intenzioni, e i ladri rubavano gioielli, soldi e bimbi piccoli

per chiedere poi un riscatto. Ma quali gioielli, ma quali soldi...?

In casa, al massimo, c'erano solo due carinissimi esponenti

dell'ultima categoria: bambini. Circondandomi di giocattoli e altri

strumenti di tortura, mettevo su una videocassetta che ormai

conoscevo a memoria, così da poter seguire con un occhio il film e

con l'altro mirare alla porta d'ingresso. Iniziava il film, invece, e

io mi dimenticavo di tutto. Il fatto di conoscerlo da cima a fondo

era scusa perfetta per anticipare le battute dei protagonisti,

infastidire con anticipazioni spietate l'altro attento spettatore,

fare vocioni grosse e vocine acute, per imitare il più camaleontico

e buffo dei personaggi. Mrs Doubtfire, uscito

nei cinema un anno prima che io nascessi, mi ha cresciuto, fino a

quando il nastro non si è consumato e io, costernato, sono dovuto

passare al dvd. Conservo ricordi vivi di questo film, anche se –

con la scusa di averlo dimenticato – lo rivedrei volentieri oggi e

pure domani. Con la consapevolezza del poi, riesco a vedere la mia

infanzia così: comune, spensierata, quieta. In realtà, il Michele

che guardava Mrs Doubtfire era

già un bambino troppo incline alla malinconia: con poca esperienza

del mondo, pensavo che tutte le famiglie dovessero vivere in pace

come in un bel film e che solo nella mia, sballottata spesso e

volentieri da una parte all'altra d'Italia, ci fossero litigi,

malintesi, traslochi. E se, al posto della vecchia casa, un anno,

avessi dovuto rinunciare alla mia mamma o al mio papà, per un nuovo

genitore che non volevo? Capita, crescendo, di sbucciarsi un

ginocchio e di cadere dalla bici. I miei genitori – a anche quelli

nelle case degli altri – alzavano la voce perché starnazzare era

il loro modo di farsi male e curarsi; di crescere insieme. In un

universo di felici case del Mulino Bianco, la famiglia Hillard mi ha

insegnato che a volte le coppie scoppiano, che il lieto fine non puoi

catturarlo, ma che l'amore non passa. Non quello per un figlio, con

cui vedresti anche i più brutti dei cartoni animati mai pensati.

Robin Williams, qui, fa di più: si intrufola nelle vite dei suoi

figli come un agente segreto sotto copertura. Un angelo custode in

missione per la famiglia che ha la parrucca bianca, le calze

contenitive, le tette di gomma che vanno a fuoco. Quella volta ho

scoperto che c'è chi cambia sesso davvero, non per finta: si chiama

“transessualità” (che strana parola!) e, anche se non si torna

più indietro, è una cosa di cui non ridere. Quella volta, invece, ho riso

come un matto per i chili di trucco, le trasformazioni impressionati,

i donnoni che facevano la pipì all'impiedi come me, che al water ci

arrivavo a stento. Una volta ho anche pianto, perché non era giusto

quel finale dal gusto amaro... ma una volta sola. Tutte le altre, ho

lodato il magico realismo che quel Tootsie per

bambini aveva il coraggio di mantenere. Tra tutti, questo è quello

che ho visto più volte – quando avevo la febbre, quando ero solo,

quando mi andava. Ho accolto la notizia della morte del suo

protagonista con un sorriso triste. Al mare, quel giorno, ho guardato

la mia vicina d'ombrellone: una signora di una certa età, alta e

massiccia, con un impeccabile cocco biondo e la passione per gli

sport, i libri, gli hobby dei giovani. E' da quando la conosciamo

che, tra noi, la chiamiamo segretamente Iphigenia. Il cognome, non

detto: Doubtfire. (9)

Ancora

prima di iniziare il liceo, a me Orazio l'aveva insegnato L'attimo

fuggente. Per me, per anni e anni, l'invito a non sprecare

un'ora, un secondo, un'eternità è appartenuto non a un'antichità

difficile da immaginare, ma a un omino paffuto, affabile e sognatore

che esortava, dalla cima della sua cattedra e del suo metro e

settanta, i suoi alunni al carpe diem. Ho scoperto che la citazione

era di gran lunga precedente al 1989, e di parecchio, anche se a me –

nato qualche anno più tardi – anche il finire degli anni '80

appariva cosa indefinita e astratta. Questione di prospettive,

suppongo. Apparteneva ad altri ingegni e ad altre epoche. Ma niente

da fare: mai come adesso non c'è voce diversa da cui voglia sentirla

pronunciare. Robin Williams per la vita. Qui, nelle vesti comuni del

professor John Keating, l'insegnante che tutti sognavano, ma che

nessuno ha mai avuto. Io ci ho riempito i miei temi delle elementari

e delle medie coi suoi piccoli e memorabili inni. Io, su di lui, ho

disegnato la scuola che vorrei. Capivo che c'era un po' di Keating

quando alla prof di greco, umana come tutti, scappava una parolaccia

bella e buona, perché la campanella non si decideva a suonare o lei

non si decideva a smettere di fumare; quando, a lezione di chimica,

spiegando il trasporto attivo, io ero stato una molecola e il mio

compagno di banco un'altra per mostrare alla classe i sottili e

teatrali meccanismi della scienza secondo noi; quando, anche se le

possibilità di lavoro sono magre, lo scorso annno ho scelto Lettere

senza pensarci. Non avrei potuto scegliere qualcosa che non fosse

mio, mi dicevo e me lo diceva anche Robin: se c'è la passione, ma

purché sia grande grande, il resto segue a ruota. E gli imprevisti

succedono, e gli accidenti capitano, ma tutto disegna giorno per

giorno i contorni della nostra esistenza. Lo fa L'attimo fuggente,

almeno: una commedia

poetica, emozionante e iconica che parla di gente morta che ci

insegna com'è che va la vita. Possibile? A vent'anni, dopo un gesto

che ha reso il prof di Robin Williams drammaticamente vicino al più

fragile, emotivo e artistoide dei personaggi del film di Peter Weir,

l'ho visto con occhi annebbiati e spirito stravolto. Più commosso

ancora, nel sentire il professore dire che non siamo altro che cibo

per vermi, ma che dalla nascita al fetore della putrefazione ne passa

di meraviglioso, irripetibile tempo. Il tuo, Robin, non è andato

sprecato, non preoccuparti. Di diritto, adesso, lui entra nelle fila

della Dead Poet Society.

Purtroppo, è morto; ma è stato un poeta e un oratore eccellente,

unico anche col più stiracchiato dei copioni; ha creato una società

di fan di tutte le età che lo piangono come un parente e riempiono i

muri invisibili dei social di idee pazzesche – appartenute a lui,

appartenute ai suoi personaggi: ché poi è lo stesso. Lui era i suoi

personaggi. Il suo corpo, su una barchetta di legno costruita su

misura, va alla deriva, nel mare della storia del cinema, come fosse

un condottiero vichingo. E chiedi a un giovanissimo Ethan Hawke, al

superbo Robert Sean Leonard e a tutti quelli cresciuti sotto le

insegne di Onore, Disciplina e Tradizione di farti largo per dire,

una volta nella vita, “O capitano, mio capitano”. Anche se non

sai leggere a voce alta. Anche se ti senti incompreso. Anche se vivi

di nascosto. L'attimo, tanto, arriva. Salite sul banco e andate a

raccoglierlo dall'altra parte di ciò che l'occhio, limitato, vede.

(8)

Invece,

a quattro o cinque anni, la Divina Commedia l'avevo

scoperta con Al di là dei sogni.

Non avevo dovuto aspettare neppure la prima elementare. Mi ci ero

avvicinato come fosse una favola. E, a lungo, mi è piaciuto

pensare questo: che Dante, in realtà, avesse firmato una delle più

belle storie d'amore mai raccontate. Quando, quella mattina, avete

saputo la notizia, voi che avete fatto, a cosa avete pensato? Il mio

primo ricordo di lui era legato a questo film, particolarmente

significativo, eppure visto qualche volta appena. L'avevo immaginato,

mentre, come nella canzone di Modugno, si dipingeva le mani e la

faccia di blu, in un Paradiso disegnato dal nulla con gli effetti

speciali e gli acquerelli. Un uomo coraggioso, con un sorriso e un

pianto che contagiano, che camminava in un aldilà liquido,

scomposto, ancora fresco di vernice. C'era scritto non toccare. Ma i

fiori sembravano così veri, il mare così azzurro, i gabbiani così

vivi: il tocco di quella natura irreale lasciava i segni dell'arte

sulle mani. Ispirato all'omonimo romanzo del compianto Richard

Matheson, Al di là dei sogni è

una malinconica gita in compagnia della morte, in cui il Regno dei

cieli, costruito su teorie new age e filosofie orientali, ha le forme

di un capolavoro di quadro impressionista. Onde di colore, merletti

di ombre, bagni di luce. Correre tra i papaveri di Monet, volare nei

cieli di Van Gogh, trascorrere le domeniche pomeriggio al Grand-Jatte

di Seurat. Il destino di un dottore come Patch Adams;

un uomo dolce e buono che aveva sofferto quello che nessun padre

dovrebbe soffrire. La perdita dei suoi figli. Aveva provato a

raccontare loro, alla morte del loro vecchio dalmata, cosa fosse il

Paradiso: un'idea lontana, per due bambini che scoppiavano di vita.

Invece, prima di lui, vanno via. E lui, quattro anni dopo, li segue,

lasciando sola una moglie di cui nessuno può più raccogliere i

pezzi: una famiglia distrutta dal traffico, dalla strada e, infine,

dal dolore più forte. Chris ha incontrato la sua Annie ai piedi di

un lago: lei era in barca, aveva i capelli nerissimi e uno scialle

rosso. Sognavano di andare lì, quando sarebbero stati vecchi,

pensionati, innamoratissimi. I pensieri positivi di Robin Williams

hanno aiutato una potente, distrutta e splendida Annabella Sciorra a

non tagliarsi più. Gli squarci alle vene si sono chiusi e, della

depressione, resta un caschetto corto, una cicatrice, il soggiorno

nel verde di una clinica psichiatrica. Quando il marito muore, cosa

resta? Raggiungerlo. Mentre Chris sguazza nel suo angolo di cielo,

che ha lo stile e le strutture di un quadro della moglie, Annie si

ritrova altrove, senza memoria. Al di là dei sogni,

così, si trasforma in un folle volo, un'impresa impossibile:

esplorare l'altro lato del cielo, varcare le porte dell'inferno, per

poi rinascere, con la speranza che l'amore della nostra vita –

nonostante l'oblio – possa riconoscerci. Non siamo nessuno per

mettere bocca nel dolore di un'altra persona. Per capire cosa

significa l'amore quando c'è e quando invece non c'è. Il fantasioso

melodramma di Vincent Ward, con i suoi effetti speciali

all'avanguardia e la più macabra e tenera delle storie, canta amori

e morti violente, suicidio, gioie ultraterrene e amarezze terrestri.

E' un colore che non va via. Cuba Gooding Jr. è Virgilio, Max Von

Sydow è Caronte, Robin Williams è sia Dante che Beatrice. Narratore

della sua storia, attore del suo dramma, salvatore. Orfeo, ma con una

Euridice da salvare da se stessa e da demoni che chi ha la fortuna di

non conoscere non può vedere e basta. (7)

Non

esistono. I ritratti di famiglie infelici. Le famiglie felici. I

matrimoni inattaccabili, i figli perfetti. Invenzioni da giornali,

soggetti per primi piani da rivista. Cose che invece esistono: gli

interpreti forbidabili. Ma non quelli semplicemente passabili. Io

parlo di quelli così bravi da cambiare le sorti di un film. Questo è

il caso del Robin Williams che possiamo ammirare in One

Our Photo. Un thriller che, ragionandoci sopra, è da

brividi per un solo motivo: il lavoro eccelso nella costruzione di un

protagonista cattivo, eppure raro. Ho recuperato il film solo adesso,

tardi. L'idea che mi stessi per perdere una prova di simile pregio mi

fa piangere il cuore. Questo è uno dei Robin Williams migliori di

cui avrò memoria. L'ennesimo Oscar mancato nella sua carriera, un

ruolo inedito. Indelebile, il ricordo di lui che, coi capelli

ossigenati, la stempiatura evidente, gli occhi più blu del blu, si

aggira tra i corridoi spogli di questo film bianco ospedale e verde

acido. La prima prova da regista del futuro autore del fortissimo Non

lasciarmi, tralasciando

qualche cruda e intrigante

trovata formale, ha intoppi che potrebbero far crollare il tutto nel

territorio del tv movie. Momenti diluiti, tòpoi

abusati. L'idea classica, ad esempio, di un ossessione che ti porta a

cancellare il volto del rivale in foto. Il fatto che ad impugnare il

coltellino e a cancellare la faccia di suola di Michael Vartan, però,

sia un Williams in forma smagliante dà senso al tutto e, da nulla,

riscrive una storia tipica. Un film da poco diventa perciò un gran

film grazie a Seymour Parrish e alle sue smanie. Un uomo mite,

gentile, solo, affetto da una malinconia che fa danni. Ispira

simpatia, mette addosso una tristezza gelida. Cerca attenzioni come

un bambino, elemosina la tua compagnia con scuse patetiche come chi è

dimenticato dai propri simili. Sviluppa foto. Spia le vite degli

altri, mette a posto cose. Colleziona frammenti di vita degli Yorkin

su una parete che testimonia i loro cambiamenti: la nascita di un

bambino, gli ultimi tagli di capelli, la casa nuova in un quartiere

alla moda... Il film è una foto della foto. Un muro, contro cui

rimbalza il suono, con i primi piani sulle espressioni mutevoli - ora

placide, ora furenti – di un attore benevolo che, eppure, sa far

paura. La foto segnaletica di un mancato assassino. Il ritratto di un

addetto alle stampe che ha vinto il titolo di miglior impiegato del

mese, e di peggior incubo diurno. Le macchinette che sono diventate

digitali, i rullini in via d'estinzione. Un personaggio che,

arrendendosi al progresso della tecnologia, non esiste più.

Catturato dal flash, per sbaglio, prima della cassa integrazione, di

una mensa dei poveri, di un passo falso di troppo. (6,5)

Non

so come mai. Potrei giurare che la mia chiusura dinanzi al cinema

animato derivi dallo spirito di ribellione contro genitori che, da

bambino, mi dicevano cosa vedere – sì ai cartoni e alle storie

edificanti, ad esempio – e cosa non vedere – un no categorio,

allora, ai film di paura e al brivido – ma mentirei. Ho sempre

guardato tutto quello che volevo, e perdere il sonno per un horror

visto con l'inganno mi ha fatto compagnia mentre diventavo grande:

crescere significa avere la libertà di sbagliare. Davvero non mi

spiego, dunque, quand'è che abbia smesso di credere alle fate e alla

magia dei cartoni, ripromettendomi di guardare – una volta

cresciuto – solo cose da grandi. Quando, invece, il miracolo

dell'animazione ormai commuove in sala più i papà che i figli. Mi sono avvicinato a Inside Out con

la paura di non amarlo quanto gli altri, e così un po' è

stato. Il perché – sarà colpa della parte centrale con le

avventure di Tristezza e Gioia, meno interessante delle ripercussioni

che la loro ricerca aveva, invece, sulla frenetica giornata di Riley? -

è vago. Bello ma non bellissimo, e più per il mistero delle mie

convinzioni che per evidenti difetti di fabbrica, è un trionfo che

non mi ha fatto gioire del tutto. Anche se è orchestrato

magnificamente, l'emozione dipinge un vasto spettro di colore, l'idea

di partenza è splendida. Inside Out

è un'originale esplorazione del nostro profondo. Il trasferimento di

Riley in un'altra città – e una casa inospitale, e amici di cui

conquistare da zero la fiducia, e i genitori presissimi dalle fatiche

del trasloco – genera in lei un terremoto emotivo delicatamente

indagato: Paura, Rabbia e Disgusto hanno preso il comando, mentre

Gioia e Tristezza – con l'aiuto di un tenero amico immaginario – tentano, altrove, di ammortizzare il

crollo di certezze e valori. Se il linguaggio del genere

si scontra contro la mia scorza dura, e arriva e non arriva,

impossibile ignorare – anche se non mi è piaciuto, in definitiva,

quanto mi si assicurava – la magia di una storia essenziale, il

coraggio di non rinnegare quelle parti del nostro animo che certi

giorni ci rendono naturalmente inclini alla malinconia, la coerenza

di non calcare la mano con la stucchevolezza. Dai creatori di Up

(dieci

minuti d'apertura che mi hanno fatto piangere il mare, ma del resto

non ricordo altro),

un Girlhood che con la

grazia di Linklater, quasi, e la fantasia unica della Pixar mostra la

fatica del crescere e ciò che resta e ciò che ci abbandona mentre,

in vista del'adolescenza, lasciamo la via dell'infanzia. Ma mai del

tutto. Il quartiere generale delle vostre emozioni, però, funzionerà assai meglio

del mio. (7)

Non

so come mai. Potrei giurare che la mia chiusura dinanzi al cinema

animato derivi dallo spirito di ribellione contro genitori che, da

bambino, mi dicevano cosa vedere – sì ai cartoni e alle storie

edificanti, ad esempio – e cosa non vedere – un no categorio,

allora, ai film di paura e al brivido – ma mentirei. Ho sempre

guardato tutto quello che volevo, e perdere il sonno per un horror

visto con l'inganno mi ha fatto compagnia mentre diventavo grande:

crescere significa avere la libertà di sbagliare. Davvero non mi

spiego, dunque, quand'è che abbia smesso di credere alle fate e alla

magia dei cartoni, ripromettendomi di guardare – una volta

cresciuto – solo cose da grandi. Quando, invece, il miracolo

dell'animazione ormai commuove in sala più i papà che i figli. Mi sono avvicinato a Inside Out con

la paura di non amarlo quanto gli altri, e così un po' è

stato. Il perché – sarà colpa della parte centrale con le

avventure di Tristezza e Gioia, meno interessante delle ripercussioni

che la loro ricerca aveva, invece, sulla frenetica giornata di Riley? -

è vago. Bello ma non bellissimo, e più per il mistero delle mie

convinzioni che per evidenti difetti di fabbrica, è un trionfo che

non mi ha fatto gioire del tutto. Anche se è orchestrato

magnificamente, l'emozione dipinge un vasto spettro di colore, l'idea

di partenza è splendida. Inside Out

è un'originale esplorazione del nostro profondo. Il trasferimento di

Riley in un'altra città – e una casa inospitale, e amici di cui

conquistare da zero la fiducia, e i genitori presissimi dalle fatiche

del trasloco – genera in lei un terremoto emotivo delicatamente

indagato: Paura, Rabbia e Disgusto hanno preso il comando, mentre

Gioia e Tristezza – con l'aiuto di un tenero amico immaginario – tentano, altrove, di ammortizzare il

crollo di certezze e valori. Se il linguaggio del genere

si scontra contro la mia scorza dura, e arriva e non arriva,

impossibile ignorare – anche se non mi è piaciuto, in definitiva,

quanto mi si assicurava – la magia di una storia essenziale, il

coraggio di non rinnegare quelle parti del nostro animo che certi

giorni ci rendono naturalmente inclini alla malinconia, la coerenza

di non calcare la mano con la stucchevolezza. Dai creatori di Up

(dieci

minuti d'apertura che mi hanno fatto piangere il mare, ma del resto

non ricordo altro),

un Girlhood che con la

grazia di Linklater, quasi, e la fantasia unica della Pixar mostra la

fatica del crescere e ciò che resta e ciò che ci abbandona mentre,

in vista del'adolescenza, lasciamo la via dell'infanzia. Ma mai del

tutto. Il quartiere generale delle vostre emozioni, però, funzionerà assai meglio

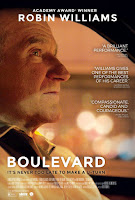

del mio. (7) Facce

dipinte, parrucche, abiti succinti e tacchi alti ai lati di

una strada di città. In sottofondo, le sirene della polizia e il

brusio dei guidatori, fermi a un semaforo accanto a un mercato di corpi umani. Una macchina si ferma e carica a

bordo una di quelle anime in vendita. A fare inversione di marcia, a

dire salta su, un uomo che ha una moglie che ama, un lavoro in

banca, un segreto che ha promesso di portarsi nella tomba. Boulevard,

ambientato lungo i viali malfamati e negli albergerghi a ore, parla

di un sessantenne che per una volta osa essere sé stesso. Ma vive

un'età in cui, purtroppo, l'amore vero pensa di non meritarselo ed è tardi, ormai, per uscire allo scoperto. Nolan si è fermato,

sì: ha rimesso la prima ed è partito: a bordo, un ragazzo che si

prostituisce per campare e che, quella notte, ha incrociato un uomo

più grande che si è messo in testa la pazza idea di cambiargli la

vita. Il dramma

indie di Dito Montiel è dalla strada che parte, ma l'immagine di quel nonno dissoluto che

paga la compagnia di un ventenne disperato non ha nulla di degradante. Merito di una scrittura delicatissima, che racconta uno

strano amore mai consumato, e degli occhi buoni, compassionevoli, di

un protagonista che comunica umanità a ogni sguardo. Se la

sceneggiatura affronta con grande tatto un tema spinoso, è in Robin

Williams – che va oltre i dettami dei copioni, con l'espressione

affranta che nessuno può descriverti e un ultimo sorriso rubato alla

vita – che questo Boulevard trova la sua luce e la sua pace.

Straordinario, dopo una serie di prove minori che avevano disegnato

nèi nella sua carriera costellata di successi, nel personaggio di

Nolan – omosessuale alla riscoperta del coraggio – trova modi

nuovi per dare voce alla sua gentilezza naturale e a alla potenza di

un'espressività di cui ogni ruga diventa emozione aggiunta.

Seduto al suo fianco, un bravissimo – e sconosciuto - Roberto

Aguire: un terzo dei suoi anni; il volto del ragazzino che a

diciassette anni magari si negò; la scusa di una seconda gioventù. Si indaga quello che loro dicono e sentono, non quello che

fanno o non fanno, e il risultato – lieve e significativo –

confluisce verso un epilogo meno amaro di quel che sembrerebbe. Boulevard è l'ultimo film prima di andare via.

Una performance così bella, di una tenerezza così disarmante, che rende vivo il

ricordo del buon Robin e commovente il suo congedo. (7)

Facce

dipinte, parrucche, abiti succinti e tacchi alti ai lati di

una strada di città. In sottofondo, le sirene della polizia e il

brusio dei guidatori, fermi a un semaforo accanto a un mercato di corpi umani. Una macchina si ferma e carica a

bordo una di quelle anime in vendita. A fare inversione di marcia, a

dire salta su, un uomo che ha una moglie che ama, un lavoro in

banca, un segreto che ha promesso di portarsi nella tomba. Boulevard,

ambientato lungo i viali malfamati e negli albergerghi a ore, parla

di un sessantenne che per una volta osa essere sé stesso. Ma vive

un'età in cui, purtroppo, l'amore vero pensa di non meritarselo ed è tardi, ormai, per uscire allo scoperto. Nolan si è fermato,

sì: ha rimesso la prima ed è partito: a bordo, un ragazzo che si

prostituisce per campare e che, quella notte, ha incrociato un uomo

più grande che si è messo in testa la pazza idea di cambiargli la

vita. Il dramma

indie di Dito Montiel è dalla strada che parte, ma l'immagine di quel nonno dissoluto che

paga la compagnia di un ventenne disperato non ha nulla di degradante. Merito di una scrittura delicatissima, che racconta uno

strano amore mai consumato, e degli occhi buoni, compassionevoli, di

un protagonista che comunica umanità a ogni sguardo. Se la

sceneggiatura affronta con grande tatto un tema spinoso, è in Robin

Williams – che va oltre i dettami dei copioni, con l'espressione

affranta che nessuno può descriverti e un ultimo sorriso rubato alla

vita – che questo Boulevard trova la sua luce e la sua pace.

Straordinario, dopo una serie di prove minori che avevano disegnato

nèi nella sua carriera costellata di successi, nel personaggio di

Nolan – omosessuale alla riscoperta del coraggio – trova modi

nuovi per dare voce alla sua gentilezza naturale e a alla potenza di

un'espressività di cui ogni ruga diventa emozione aggiunta.

Seduto al suo fianco, un bravissimo – e sconosciuto - Roberto

Aguire: un terzo dei suoi anni; il volto del ragazzino che a

diciassette anni magari si negò; la scusa di una seconda gioventù. Si indaga quello che loro dicono e sentono, non quello che

fanno o non fanno, e il risultato – lieve e significativo –

confluisce verso un epilogo meno amaro di quel che sembrerebbe. Boulevard è l'ultimo film prima di andare via.

Una performance così bella, di una tenerezza così disarmante, che rende vivo il

ricordo del buon Robin e commovente il suo congedo. (7) Alexander

ha sette settimane ed è il figlio di una coppia che si ama molto.

Crescendo, nei temi parlerebbe di un papà poliziotto e di una mamma

bellissima. Sofus ha sette settimane anche

lui, ma è nato in un covo di tossici: giace sul pavimento di un

bagno, sporco dalla testa ai piedi, con nessuno che si cura di lui.

Il primo muore tragicamente, quando il secondo – abbandonato a sé

stesso – è vivo ma nella casa sbagliata. Per curare il dolore di

una moglie inconsolabile, per dare un nuovo destino a quel figlio di

nessuno, Andreas scambia i due neonati: porta l'estraneo sotto il suo

tetto, mentre lascia che il corpicino che ha il suo stesso DNA venga

trovato, al mattino, dai due eroinomani. Troppo intontiti per

accorgersi dello scambio, troppo spaventati per chiedere

aiuto. Second

Chance,

grande ritorno di una Bier che si era persa all'inseguimento vano di

Hollywood e che si ritrova, adesso, nelle atmosfere cupe della

Danimarca da cui era stato male mortale allontanarsi, è tra i film

più duri e strazianti visti quest'anno. Perché la vicenda di uno

scambio di culla può essere stata affrontata altrove, ma nessuno –

con questa onestà senza fronzoli, coi ritmi da noir e le svolte da

tragedia greca – vi ha mostrato, e forse per fortuna, gli stessi

corpi minuscoli sballottati da forze grandissime, la paternità

all'estremo. Susanne Bier, questa volta, non fa flop. A immagini

sconvolgenti, perché ai bambini non andrebbe torto neanche un

capello, aggiungete un colpo di scena particolarmente crudele e un

protagonista magistrale. I dubbi etici e i nervi a fior di pelle

perciò, tutt'uno con gli occhi arrossati e la coscienza a terra. Il

risultato è un dramma che pesa sull'anima e sullo stomaco, ma che

andrà affrontato nei giorni in cui sarete padroni di voi, e che per

le unghie nella carne e la bile che sale e scende – cose brutte,

soprattutto, ma andatelo a dire ai ricordi intensi che lasciano –

non si cancella con un sospiro di sollievo. Ma il male perpetrato e

il bene mancato, le bugie impossibili e il marcio, alla fine saranno

niente se, nella corsia di un supermercato, il candore di un bambino

combatterà lo sporco. I pugni in pancia e poi una specie di carezza,

in un thriller su morti bianche che più nere non si può. (7,5)

Alexander

ha sette settimane ed è il figlio di una coppia che si ama molto.

Crescendo, nei temi parlerebbe di un papà poliziotto e di una mamma

bellissima. Sofus ha sette settimane anche

lui, ma è nato in un covo di tossici: giace sul pavimento di un

bagno, sporco dalla testa ai piedi, con nessuno che si cura di lui.

Il primo muore tragicamente, quando il secondo – abbandonato a sé

stesso – è vivo ma nella casa sbagliata. Per curare il dolore di

una moglie inconsolabile, per dare un nuovo destino a quel figlio di

nessuno, Andreas scambia i due neonati: porta l'estraneo sotto il suo

tetto, mentre lascia che il corpicino che ha il suo stesso DNA venga

trovato, al mattino, dai due eroinomani. Troppo intontiti per

accorgersi dello scambio, troppo spaventati per chiedere

aiuto. Second

Chance,

grande ritorno di una Bier che si era persa all'inseguimento vano di

Hollywood e che si ritrova, adesso, nelle atmosfere cupe della

Danimarca da cui era stato male mortale allontanarsi, è tra i film

più duri e strazianti visti quest'anno. Perché la vicenda di uno

scambio di culla può essere stata affrontata altrove, ma nessuno –

con questa onestà senza fronzoli, coi ritmi da noir e le svolte da

tragedia greca – vi ha mostrato, e forse per fortuna, gli stessi

corpi minuscoli sballottati da forze grandissime, la paternità

all'estremo. Susanne Bier, questa volta, non fa flop. A immagini

sconvolgenti, perché ai bambini non andrebbe torto neanche un

capello, aggiungete un colpo di scena particolarmente crudele e un

protagonista magistrale. I dubbi etici e i nervi a fior di pelle

perciò, tutt'uno con gli occhi arrossati e la coscienza a terra. Il

risultato è un dramma che pesa sull'anima e sullo stomaco, ma che

andrà affrontato nei giorni in cui sarete padroni di voi, e che per

le unghie nella carne e la bile che sale e scende – cose brutte,

soprattutto, ma andatelo a dire ai ricordi intensi che lasciano –

non si cancella con un sospiro di sollievo. Ma il male perpetrato e

il bene mancato, le bugie impossibili e il marcio, alla fine saranno

niente se, nella corsia di un supermercato, il candore di un bambino

combatterà lo sporco. I pugni in pancia e poi una specie di carezza,

in un thriller su morti bianche che più nere non si può. (7,5) C'era

tanta curiosità per Un

disastro di ragazza e da parte mia anche un po' di pregiudizio.

E' l'ultimo film, infatti, di Judd Apatow che di bello, grossomodo,

ha fatto solo 40 anni vergine:

per il resto, i suoi quarantenni in crisi e i genitori improvvisati,

non so voi, mi hanno sempre messo addosso tristezza infinita. Si

rideva con loro o si rideva di loro? Patetico è divertente? Il suo

nuovo lavoro – campione di incassi in America – è un film dei

suoi, lunghissimo e misteriosamente approvato dalla critica ufficiale, che

comunque mi sono goduto più del solito, pur trovandolo classico e mai controcorrente.

La storia di Amy, trentenne trasandata e paffuta, è quella di una giovane donna che, seguendo l'esempio paterno,

si è detta allergica alle relazioni serie. Fa sesso, beve, fuma,

spezza cuori: irriverente, il suo comportamento, perché priorità

degli uomini, in una visione bigotta di amore e comicità che pensavo

sinceramente passata di moda? L'audacia non è di casa ma, in due ore

che volano, un paio di risate, molti nonsense e grandi partecipazioni che valgono, per me, il prezzo del biglietto. Abituati ai

disamori di You're the worst,

la condotta selvaggia della protagonista, brava anche in

sequenze semiserie, non sorprende: la televisione e questo nuovo

femminismo vanno d'accordo da anni. Più che in Un disastro di

ragazza, addirittura, che pur

seguendosi senza noie e entusiasmi, procede verso un epilogo – e un

cambiamento di rotta – assai tradizionale. La Bridget Jones di oggi osa,

sì, ma nella seconda parte troverà il suo Darcy: premuroso medico

sportivo che le chiede una relazione esclusiva. Come sarà il

suo lieto fine? Con promesse di originalità e uno svolgimento, al

contrario, da manuale, Apatow dirige una commedia romantica in cui la Schumer si mostra

attrice esplosiva anche se non autrice memorabile.

(6,5)

C'era

tanta curiosità per Un

disastro di ragazza e da parte mia anche un po' di pregiudizio.

E' l'ultimo film, infatti, di Judd Apatow che di bello, grossomodo,

ha fatto solo 40 anni vergine:

per il resto, i suoi quarantenni in crisi e i genitori improvvisati,

non so voi, mi hanno sempre messo addosso tristezza infinita. Si

rideva con loro o si rideva di loro? Patetico è divertente? Il suo

nuovo lavoro – campione di incassi in America – è un film dei

suoi, lunghissimo e misteriosamente approvato dalla critica ufficiale, che

comunque mi sono goduto più del solito, pur trovandolo classico e mai controcorrente.

La storia di Amy, trentenne trasandata e paffuta, è quella di una giovane donna che, seguendo l'esempio paterno,

si è detta allergica alle relazioni serie. Fa sesso, beve, fuma,

spezza cuori: irriverente, il suo comportamento, perché priorità

degli uomini, in una visione bigotta di amore e comicità che pensavo

sinceramente passata di moda? L'audacia non è di casa ma, in due ore

che volano, un paio di risate, molti nonsense e grandi partecipazioni che valgono, per me, il prezzo del biglietto. Abituati ai

disamori di You're the worst,

la condotta selvaggia della protagonista, brava anche in

sequenze semiserie, non sorprende: la televisione e questo nuovo

femminismo vanno d'accordo da anni. Più che in Un disastro di

ragazza, addirittura, che pur

seguendosi senza noie e entusiasmi, procede verso un epilogo – e un

cambiamento di rotta – assai tradizionale. La Bridget Jones di oggi osa,

sì, ma nella seconda parte troverà il suo Darcy: premuroso medico

sportivo che le chiede una relazione esclusiva. Come sarà il

suo lieto fine? Con promesse di originalità e uno svolgimento, al

contrario, da manuale, Apatow dirige una commedia romantica in cui la Schumer si mostra

attrice esplosiva anche se non autrice memorabile.

(6,5) Un

dottore scompare nel nulla, mentre fuori arriva il Natale. Un collega

indaga tra le mura di quell'ospedale psichiatrico e voci di

corridoio lo indirizzano verso Michael, giovane paziente per cui il

mistero è un gioco e la verità un'invenzione. In un lungo faccia a

faccia, parlerà di abusi, scandali

e elefanti. Elephant Song

è un raffinato thriller, un dramma psicologico, uno di quei film che

quando li finisci spegni tutto e dici boh.

Ritmi giusti, teatrali, possibili solo se, come in questo caso, la

regia non si limita a fotografare ciò che ha davanti e il cast riesce a reggere l'intensità di estenuanti

scontri e repentini cambi di registro. Tra richiami vaghi a uno

Shutter Island da

camera e alla serie Hannibal,

con il transfert freudiano e un omoerotismo sottintenso, intriga

continuamente ma ti lascia, in quel finale tragico e meditato, con un

pugno di mosche in mano: c'era il fumo, ma non l'arrosto. Del giallo le

accattivanti premesse ma non i colpi di scena ad effetto, e se

funziona è per la scrittura minuziosa – dai dialoghi indagatori,

ma poco originali – e per il suo protagonista.

Motivo, essenzialmente, per cui l'ho recuperato. Il prodigioso Xavier Dolan –

autore di Mommy, il

film più bello visto quest'anno – in un ruolo arduo. Passato

questa volta davanti alla macchina da presa, recita in un film non

suo: lui che, quando è interprete dei suoi lungometraggi,

autoreferenziale e presuntuoso, non mi piace,

sapete? Qui, bravissimo e esagerato, con le smorfie e le

provocazioni, monopolizza prevedibilmente le attenzioni. L'enfant

prodige che fa la parte enfant terrible, dunque, eccede e diverte, ma

purtroppo Elephant Song vive

solo in virtù delle sue improvvisate da mattatore. E così

invade con il suo far cinema, potentissimo, il film di un altro,

debole di per sé. (6)

Un

dottore scompare nel nulla, mentre fuori arriva il Natale. Un collega

indaga tra le mura di quell'ospedale psichiatrico e voci di

corridoio lo indirizzano verso Michael, giovane paziente per cui il

mistero è un gioco e la verità un'invenzione. In un lungo faccia a

faccia, parlerà di abusi, scandali

e elefanti. Elephant Song

è un raffinato thriller, un dramma psicologico, uno di quei film che

quando li finisci spegni tutto e dici boh.

Ritmi giusti, teatrali, possibili solo se, come in questo caso, la

regia non si limita a fotografare ciò che ha davanti e il cast riesce a reggere l'intensità di estenuanti

scontri e repentini cambi di registro. Tra richiami vaghi a uno

Shutter Island da

camera e alla serie Hannibal,

con il transfert freudiano e un omoerotismo sottintenso, intriga

continuamente ma ti lascia, in quel finale tragico e meditato, con un

pugno di mosche in mano: c'era il fumo, ma non l'arrosto. Del giallo le

accattivanti premesse ma non i colpi di scena ad effetto, e se

funziona è per la scrittura minuziosa – dai dialoghi indagatori,

ma poco originali – e per il suo protagonista.

Motivo, essenzialmente, per cui l'ho recuperato. Il prodigioso Xavier Dolan –

autore di Mommy, il

film più bello visto quest'anno – in un ruolo arduo. Passato

questa volta davanti alla macchina da presa, recita in un film non

suo: lui che, quando è interprete dei suoi lungometraggi,

autoreferenziale e presuntuoso, non mi piace,

sapete? Qui, bravissimo e esagerato, con le smorfie e le

provocazioni, monopolizza prevedibilmente le attenzioni. L'enfant

prodige che fa la parte enfant terrible, dunque, eccede e diverte, ma

purtroppo Elephant Song vive

solo in virtù delle sue improvvisate da mattatore. E così

invade con il suo far cinema, potentissimo, il film di un altro,

debole di per sé. (6) Ragazza

scampata all'apocalisse scopre di non essere sola. Z for Zachariah – ultimo esemplare dello sci-fi

intimista che mi piace, con i ritmi lenti e l'aria indipendente –

sulla carta era promettente. Metteteci tre bravi attori, poi, in grado di

riempire un'ora e trenta con le loro sole facce e tanta credibilità.

Il cast è bene assemblato e non ci

si annoia, nonostante una specie di distopia non indagata e la

staticità. Ma il film commette lo stesso errore di Maze

Runner, e in quello –

lungometraggio per ragazzi – la totale mancanza di tensione

sessuale poteva starci. Qui, in un mondo arido ma popolato – e che

fortuna – da persone che sono letteralmente la fine

del mondo, i personaggi – in particolare quello di John, il più

oscuro dei tre – appaiono asessuati. Rilassati, spesso, all'interno

di un triangolo che se si complica non è per via di

pulsioni primitive. Ejiofor non ha presubibilmente un solo pensiero

impuro nei riguardi della sua coinquilina: una Robbie di certo più

dimessa che nell'ultimo Scorsese, ma comunque splendida. Nella

realtà, in casi così estremi, cosa sarebbe accaduto? Brutto dirlo,

ma brutto è l'uomo, che la necessità rende bestia. Per dire:

anche Chris Pine, bello com'è, con una botta in testa, si sarebbe

beccato una botta. Qual è il punto, insomma: mostrare che nell'uomo

c'è civiltà, che è giusto avere fiducia nel prossimo? O forse,

come si intuisce dalla sinossi del romanzo, la Robbie doveva essere

poco più che una bambina, il suo collega invece un uomo fatto e

finito, e dunque la differenza d'età – il mostro della pedofilia –

quietava ogni possibile pulsione? Margot è una sexy venticinquenne,

non un'adolescente acerba; Chris, invece, un adone con cui si

entrerebbe subito in contrasto; Chiwetel – il più capace, ma con

un personaggio pieno di ma –

appare perciò mosso da atteggiamenti irrealistici. Quando il

realismo, nella rappresentazione essenziale, doveva invece essere di

casa. Un film che va a finire come già sai, ma di cui non convince

il modo di arrivare all'inevitabile epilogo. Il The Last

Man On Earth in versione

Sundance non serve: allora, meglio riderci su. (5)

Ragazza

scampata all'apocalisse scopre di non essere sola. Z for Zachariah – ultimo esemplare dello sci-fi

intimista che mi piace, con i ritmi lenti e l'aria indipendente –

sulla carta era promettente. Metteteci tre bravi attori, poi, in grado di

riempire un'ora e trenta con le loro sole facce e tanta credibilità.

Il cast è bene assemblato e non ci

si annoia, nonostante una specie di distopia non indagata e la

staticità. Ma il film commette lo stesso errore di Maze

Runner, e in quello –

lungometraggio per ragazzi – la totale mancanza di tensione

sessuale poteva starci. Qui, in un mondo arido ma popolato – e che

fortuna – da persone che sono letteralmente la fine

del mondo, i personaggi – in particolare quello di John, il più

oscuro dei tre – appaiono asessuati. Rilassati, spesso, all'interno

di un triangolo che se si complica non è per via di

pulsioni primitive. Ejiofor non ha presubibilmente un solo pensiero

impuro nei riguardi della sua coinquilina: una Robbie di certo più

dimessa che nell'ultimo Scorsese, ma comunque splendida. Nella

realtà, in casi così estremi, cosa sarebbe accaduto? Brutto dirlo,

ma brutto è l'uomo, che la necessità rende bestia. Per dire:

anche Chris Pine, bello com'è, con una botta in testa, si sarebbe

beccato una botta. Qual è il punto, insomma: mostrare che nell'uomo

c'è civiltà, che è giusto avere fiducia nel prossimo? O forse,

come si intuisce dalla sinossi del romanzo, la Robbie doveva essere

poco più che una bambina, il suo collega invece un uomo fatto e

finito, e dunque la differenza d'età – il mostro della pedofilia –

quietava ogni possibile pulsione? Margot è una sexy venticinquenne,

non un'adolescente acerba; Chris, invece, un adone con cui si

entrerebbe subito in contrasto; Chiwetel – il più capace, ma con

un personaggio pieno di ma –

appare perciò mosso da atteggiamenti irrealistici. Quando il

realismo, nella rappresentazione essenziale, doveva invece essere di

casa. Un film che va a finire come già sai, ma di cui non convince

il modo di arrivare all'inevitabile epilogo. Il The Last

Man On Earth in versione

Sundance non serve: allora, meglio riderci su. (5)